「ちょっとだけなら・・・」が命取り

~ ここ3年で急増する除雪機の事故を防ぐためのポイント ~

2023年12月22日

経済産業省北海道経済産業局

経済産業省北海道経済産業局

大雪の際に強い味方となる除雪機ですが、誤った使い方をすると命を落とす危険もあります。

1月から2月までの雪のピークを迎える前に、除雪機を安全に使うためのポイントをお知らせします。

※本資料中の全ての写真は、実際の事故とは関係ありません。

概要

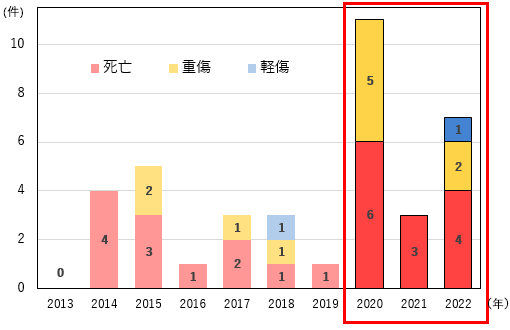

2013年度から2022年度までの10年間にNITE((独)製品評価技術基盤機構)に通知された製品事故情報※1では、除雪機による死傷事故は38件ありました。

このうち21件が2020年度から2022年度までの3年間に発生したもので、特に降雪量が多い地域で事故発生件数が多くなっています。

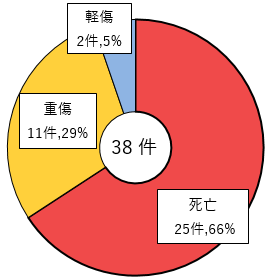

また、除雪機の事故38件のうち25件が死亡事故となっており、その多く(25件中21件)が、使用者の誤使用・不注意によるものです。

- ※1 消費生活用製品安全法に基づき報告された重大製品事故に加え、事故情報収集制度により収集された非重大製品事故やヒヤリハット情報(被害なし)を含みます。

- ※2 2013年4月1日~2023年3月31日に発生した除雪機による死傷事故38件を対象とします。

- 【除雪機の気を付けるポイント】

-

- 安全機能を無効化しない。

- エンジンを掛けたまま離れない。

- 人が近くにいる時は使用しない。障害物に衝突しないよう注意する。

- 雪詰まりを取り除く際はエンジンを切り、雪かき棒を使用する。

- 屋内や換気の悪い場所ではエンジンを掛けたまま待機しない。

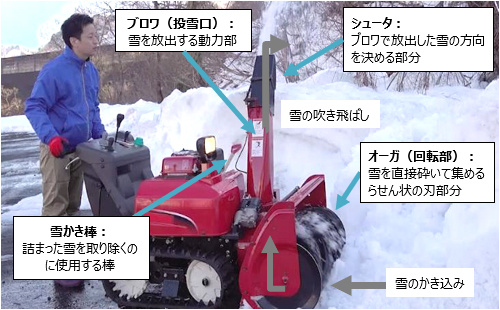

除雪機の構造と各部名称

- デッドマンクラッチ機構

- 操作ハンドルから手を離すと、自動的に回転部および走行が停止する安全機能。

※2004年4月から出荷される除雪機安全協議会加盟メーカーの除雪機(歩行型)においては、デッドマンクラッチ機構を標準装備としています。

除雪機の事故発生状況

除雪機による死傷事故38件について、発生状況を示します。

事故発生件数の内訳

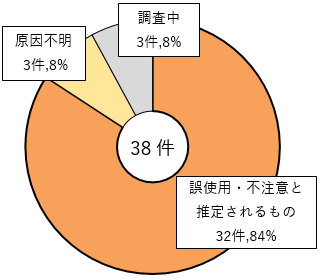

図2に「被害状況別の事故発生件数」を、図3に「原因区分別の事故発生件数」を示します。

除雪機の事故は被害状況別では死亡事故が最も多く、事故原因の約8割が誤使用・不注意です。

(死亡事故25件中21件、重傷事故11件中10件、軽傷事故2件中1件が誤使用・不注意によるもの)

図2:被害状況別の事故発生件数

図3:原因区分別の事故発生件数

事故事象別の事故発生件数

表1に「事故事象別の事故発生件数」を示します。死亡事故は「除雪機の下敷きになった」、「除雪機に巻き込まれた」の2つの事象で多く発生し、重傷事故は「エンジンを掛けたままの除雪機内部に手を入れた」事象で多く発生しています。

また、38件中26件が安全機能を無効化したり、使わなかったりして事故に至っています。

| 事故事象 | 死亡 | 重傷 | 軽傷 | 総計 |

|---|---|---|---|---|

| 除雪機の下敷きになった | 15 [12] | 0 | 0 | 15 [12] |

| 除雪機に巻き込まれた | 6 [6] | 1 | 0 | 7 [6] |

| 壁などに挟まれた | 2 | 0 | 1 | 3 |

| 一酸化炭素中毒になった | 2 | 0 | 0 | 2 |

| エンジンを掛けたままの除雪機内部に手を入れて負傷した | 0 | 10 [8] | 0 | 10 [8] |

| 除雪機を焼損する火災が発生し、やけどした | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 総計 | 25 [18] | 11 [8] | 2 | 38 [26] |