特許になる発明を見つけよう

-

発明を意識しよう

発明は意図して完成される場合が一般的ですが、偶然に完成する場合もあります。意図して完成された発明は、その認識も容易な場合が多いでしょう。 しかし、その認識が必ずしも正しいものとは限りませんし、広い権利・強い権利に結びつくとも限りません。 また、発明が偶然に完成した場合は、完成した発明を発明だと気づかない場合も少なくありません。 何気なく見過ごしている現象や当たり前だと考えている結果の中に、発明がふくまれている場合もあります。 そのような場合、せっかく特許にできる発明が存在しているのに、それに気づかず、自分の発明を利用した製品が市場に出回っているのを見たあとで、特許をとっておけば良かったと後悔するようなこともしばしば起こります。

-

ほら、そこにも発明があるよ

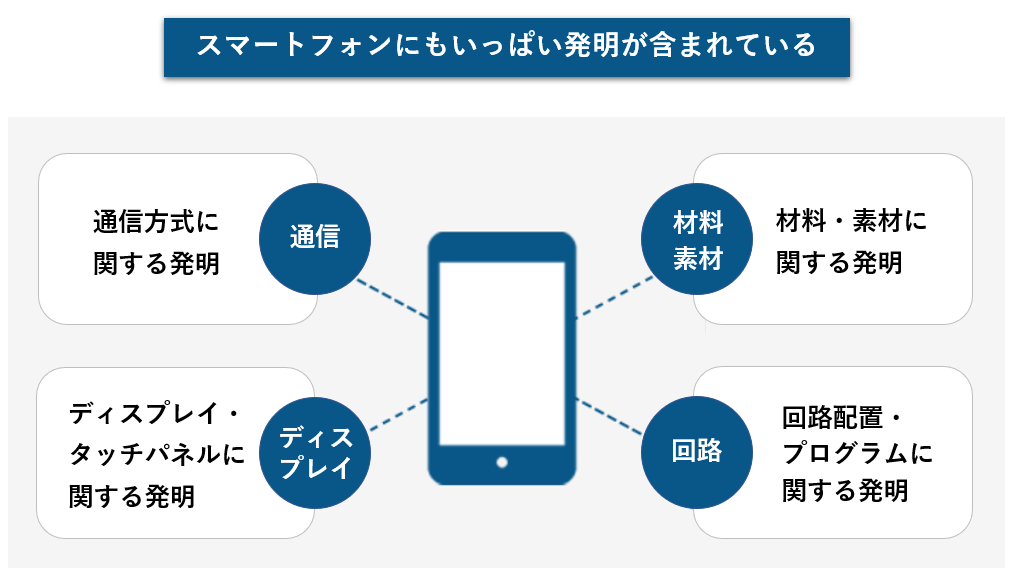

発明がどれほど身近に存在するものなのか、スマートフォンを例にとって考えてみましょう。 スマートフォンは私たちにとって今やなくてはならないほど大変便利なものですが、 いったいいくつくらいの発明から構成されているのでしょうか。 おおまかに区分しただけでも、通信方式に関する発明、ディスプレス、タッチパネルに関する発明、材料・材質に関する発明などがあるのです。

参考

特許庁「知的財産権を事業に活かそう | 経済産業省 特許庁」

https://www.jpo.go.jp/support/chusho/index.htmlみなさんが得た研究成果の中には必ず発明がふくまれていると考えてよいと思いますので、 まずは得られた研究成果のどこに発明が存在するのか、何が発明なのか、発明を見つけ出して、 掘りおこすことが大切です。そして、その発明が今までだれも思いつかなかったような優れた発明であれば、特許として権利を取ることができるのです。

-

発明を発掘する秘訣は?

「必要は発明の母」と言われるように、一般に発明は、すでに存在する技術(これを「従来技術」といいます)を前提として、 その技術では実現できない事項や十分でない事項を解決したり改良したりする必要性(これを「解決しようとする課題」といいます)から着想され、生まれるものです。 したがって、発明を発掘するためには、≪従来技術≫≪解決しようとする課題≫≪課題を解決するための着想≫≪解決手段=発明≫という一連の流れをイメージするのがコツです。

ここまで、特許になる発明とは何かを学んできました。みなさんが完成した発明について権利を取るためには、特許の出願をする必要がありますが、

その前にみなさんの考えたアイデアを特許になる発明として具体的にまとめてみましょう。まず始めに、みなさんの研究成果の中から特許になる発明を発掘してみましょう。