身近な発明品について知ろう

-

日本のテレビの発明

1927年、高柳健次郎(たかやなぎ けんじろう)が、日本で初めてブラウン管に絵を移すことに成功しました。最初の映像は、片仮名の「イ」の文字で、走査線は現在の525本に比べわずか40本でしたが、鮮明(せんめい)に映像は映し出されました。

-

電球

世界で初めて白熱電球を実用化したのはエジソンでしたが、その11年後、電球の国産化を目指し「白熱舎」が設立され、その年に白熱電球12個の製造に成功しました。最初、電球のフィラメントには京都の竹が使われていました。

-

電話

日本最初の電話は、「ガワーベル電話機」と呼ばれるもので、創業時に採用されてから1896年までの6年にわたり活躍(かつやく)しました。

また、初めての電話局は1890年11月6日東京の麹町(こうじまち)に建てられ、1900年には最初の公衆電話ボックスが東京の京橋に建てられました。 -

VTR

家庭用VTRは、日本のソニーが世界で初めて製作しました。値段は19万8千円、重さは15kgであり、その当時2000万円もする放送局用VTRに比べて画期的に安く、テープレコーダーと同じくらい小型化されていました。家庭用VTRは、その後、ビクターが開発したVHS方式が主流となりました。

-

電気掃除機

電気掃除機(でんきそうじき)の国内第一号は東芝(とうしば)が製作しました。1931年、国産初の真空式電気掃除機を発売、形式はホウキ型と呼ばれるアップライト型でした。発売当時、日本の住宅は畳(たた)みがほとんどのためなかなか普及(ふきゅう)しませんでしたが、洋室が増えるとともに普及してゆきました。

-

電気冷蔵庫

国産初の電気冷蔵庫は東芝(とうしば)が製作しました。当時の価格は600~800円、銀行員の初任給が70円程度の時代では大変高価なものでした。1953年に東芝が低価格の普及型(ふきゅうがた)を発売し、翌年にワイドスペース型を発売しました。その後も家電製品として普及(ふきゅう)させるため、性能の向上と共に価格の低減が求められ、様々なコストダウンの努力が行なわれました。

-

自動式電気釜

電気炊飯器(でんきすいはんき)の国産第一号は東芝(とうしば)が製作しました。おいしいご飯が炊(た)ける原理を科学的に解明し、試作を繰(く)り返して1955年に発売されました。

-

電気洗濯機

日本では当初、電気洗濯機(でんきせんたくき)はアメリカのソーラー社から輸入した物を販売(はんばい)していましたが、ソーラー社の技術を導入し、東芝(とうしば)が1930年に国産化に成功しました。当時、洗濯機は高級品でしたが、国内販売されるようになってから急激に普及(ふきゅう)し、1952年、かくはん式小型洗濯機が大ヒットしました。

-

小型計算機

国内での小型計算機は、カシオ製作所の創業者樫尾忠雄(かしおただお)氏の弟、樫尾俊雄(かしおとしお)氏の提案で開発されました。1957年純電気式小型計算機第一号が完成し、発売と共にカシオ計算機株式会社が設立されました。

最初、計算機はかなり大きな物でしたが、技術の進歩により電卓(でんたく)と呼ばれるほどの大きさになりました。 -

鉛筆

日本の鉛筆(えんぴつ)の歴史は古く、徳川家康の遺品として鉛筆が残っています。また、伊達政宗(だてまさむね)も鉛筆を使っていたと考えられています。日本で本格的に鉛筆が使われるようになったのは大正時代であり、鉛筆製造を工業として始めたのは、眞先仁六(まさきにろく)です。眞先仁六は現在の新宿に眞先鉛筆製造所を設立し、水車を動力とする工場を建て、鉛筆の製造販売(はんばい)を開始しました。

-

ホッチキス

日本にホッチキスが輸入されたのは1903年頃であり、現在のものより大きく、とじるのにかなり力が必要でした。日本でホッチキスを製造するようになったのは1930年頃からであり、輸入品を参考に生産し、販売(はんばい)を行ないました。

-

パソコン

日本でパソコンが普及(ふきゅう)し始めたのは、1979年にNECから発売されたPC-8001からで、このPC-8001は約25万台販売(はんばい)されています。

-

あんパン

あんパンを思いついたのは、木村栄三郎(きむら えいざぶろう)です。当初、かたかったパンをやわらかくしようとし、独自の酵母菌(こうぼきん)を発明し、その中にあんを25g、皮の部分を25gとするあんパンを発明しました。

-

キャラメル

日本で初めてキャラメルの製造販売(はんばい)を行なったのは、森永製菓(もりながせいか)の創業者森永太一郎(もりなが たいちろう)です。しかし、最初のキャラメルはバターやミルクの割合が多く、日本人の嗜好(しこう)に合わないものでした。そのため品質の改善と同時にパッケージを日本式に改良を重ね、15年後の1914年に黄色い紙サック入りミルクキャラメルが販売(はんばい)されました。

-

インスタントラーメン

世界初のインスタントラーメンを発明したのは、現在の日清食品の会長である安藤百福(あんどう ももふく)です。麺(めん)を油で揚(あ)げると、麺の中の水分が蒸発し、無数の穴が空きます。その麺にお湯を注ぐと、お湯がその穴にゆきわたり、短時間でゆでたての状態にもどります。安藤百福は、この瞬間油熱乾燥法(しゅんかんゆねつかんそうほう)という方法を発明し、1958年8月25日、世界初の即席麺(そくせきめん)として登場させました。

-

うまみ調味料

うまみ調味料である「味の素」は、東京帝国(とうきょうていこく)理科大学(=現 東京大学)池田菊苗(いけだ きくなえ)博士が行った、コンブからでるうまみ成分の研究がきっかけでできました。研究の結果、うまみの主成分がグルタミン酸ナトリウムであることを発見し、1908年7月25日、池田菊苗博士はグルタミン酸塩を主要成分とする調味料製造法という特許を取得しました。この新調味料は「味の素」とネーミングされ、1909年に味の素本舗(ほんぽ)が発売、その年の12月に「味の素」は商標登録されました。

-

歯みがき

日本のチューブ入り歯みがきは、ライオン株式会社の創業者小林富治郎(こばやし とみじろう)が1911年に発売しました。当初はアメリカからの輸入品を使っていましたが、1924年に錫(すず)を利用した国産チューブが製造されました。その後、1950年代にはアルミチューブ入り歯みがきが販売(はんばい)されましたが、歯みがき粉がアルカリ性のため、穴があいたりパンクをしたりと欠点がありました。そして1970年、ライオンがプラスチック、紙、アルミ箔(はく)を重ねたラミネートチューブを開発し、このラミネートチューブで特許権を取得しました。

-

餅を使用したアイス

「あたたかい部屋で外の雪景色を見ながら食べるようなアイスクリーム。」 そんな逆転の発想で開発されたのが、ロッテの「雪見だいふく」です。ロッテのアイスクリーム業界参入当時は、2年続きの冷夏の影響による販売の落ち込みで、気候に左右されないユニークな商品の開発が急務となっていました。こうした中、通年人気商品である大福餅にヒントを得て、中身のあんの代わりにアイスクリームを入れることを思いつきました。

しかし、アイスクリームを包む餅は冷凍すると固くなり、一方で、温めるとアイスクリームが溶けてしまいます。ロッテは、餅の成分の改良などによってこれらの問題をクリアしていきました。

特許を受けることができるかどうかという要件のうち、「新規性」と「進歩性」について雪見だいふくを例に考えてみます。

新規性とは、「その発明が出願前に公然に知られていないこと、そして実施されていないこと」を意味します。また、進歩性とは、「その発明が属する技術分野の通常の知識を有する者が容易に考えつくものではないこと」を意味します。

雪見だいふくの場合、アイスクリームを「冷凍しても固くならないよう改良した餅のような皮」で、「直接」かつ「全面を包み込む」商品は当時としては過去に例がなかったため新規性があり、また同業他社が容易に考えつくものではないため、進歩性がありました

特許を出願し、出願公告が行われると、7件もの特許異議申し立てが出され、この異議が認められ、拒絶査定が下されました。拒絶査定に不服を請求し、4年にわたる審理の結果、拒絶査定は覆され、平成元年12月に特許を勝ち取りました。発売直後から他社の類似品が多く市場に出回っていましたが、特許登録を境にして水が引いたように消えていきました。その後、「雪見だいふく」はロッテの独占商品として長くヒットし続けることになったのです。

-

テーピング効果のある高機能なウェア

誰でもテーピングの効果を得られ、膝関節の負担を軽減する高機能ウェアで、コンディショニングウェアという新しい商品ジャンルを確立しました。テーピングは、粘着性のあるテープをポイントに貼り付けます。衣料でテーピングの効果を出すために、ラインのカッティング位置と適切な圧条件や、ストレッチ素材の縫製に、ワコールが持つガードルのパターン設計技術と縫製技術が活かされました。また、これらの技術に加えて、ワコールには身体に関するデータの蓄積もあり、この衣料の開発に大きく貢献しました。

-

鉛筆のように簡単に消せるペン

1本のボールペンで書いて、消して、また書けるのが、パイロットの「フリクションボール」です。しかも消しカスが出ません。

フリクションインキは、一般的なインキと異なり、発色剤、顕色剤、変色温度調整剤を封じ込めたマイクロカプセルが使われています。常温では発色剤と顕色剤が結合して筆跡を残します。この筆跡をペンのボディ後部のラバーでこすると、摩擦熱によって変色温度調整剤が働いて発色剤と顕色剤が解かれ、筆跡が無色透明になります。しかも筆跡を削り取る消しゴムとは異なり、消しカスが出ずに、何度でも書き直せます。

「インキとしての用途を広げるために、さまざまなニーズに対応した目標をたて、独自の材料や成分の開発も行い、らせん階段を登るように技術を蓄積してきました」と当時の同社商品開発部の方は語ります。長年にわたり、多くの研究員が1,000以上の化合物を評価してきました。その成果として今のフリクションボールがあり、研究により、現在も進化し続けているのです。

-

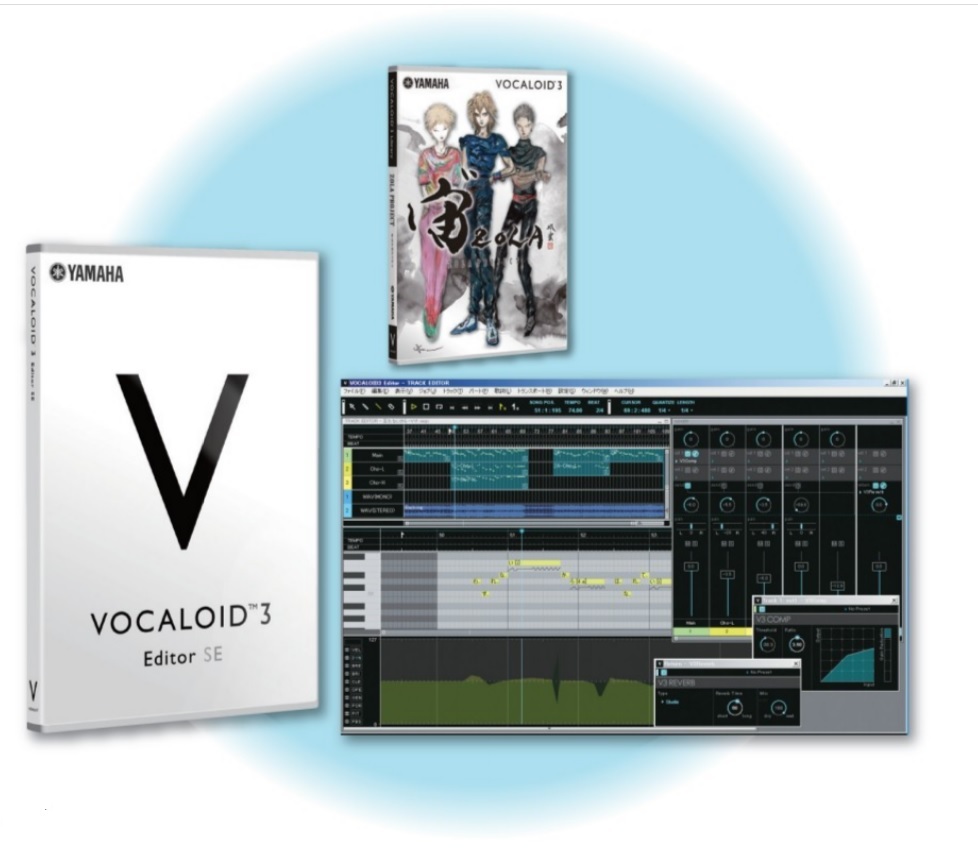

歌唱音声合成ソフト

ヤマハ株式会社が2003年に発表した「VOCALOID」は、同社が開発した歌声合成技術を応用したソフトウェアであす。デジタル化した音声を加工して、人間の歌声に近い自然な歌唱音声を実現した画期的な技術であり、ユーザーが自ら作った曲にVOCALOIDで歌声を入れた楽曲(ボカロ曲)がインターネット上のサイトにアップされてカラオケ人気曲になるなど、音楽シーンに大きな変化をもたらしました。電子楽器のように、一般のユーザーがパソコンでの曲作りに利用できる、自然な歌声の入力ソフトウェアを目指しました。

2007年にVOCALOID2を発売、ライセンス契約をしたクリプトン・フューチャー・メディア社から少女のキャラクターを設定して「初音ミク」が発売されたことで、爆発的なヒットとなりました。さらに多言語に対応することで、世界の音楽シーンにも浸透しています。随時バージョンアップされ、現在VOCALOID5まで進化しています。

VOCALOIDではポイントとなる音声合成技術で特許を得ています。この技術を活かす事業化に当たり、他社が歌声ライブラリを開発できるように、ライセンスすることを決めました。このライセンスにより初音ミクをはじめとするVOCALOIDを活用したソフトウェアが次々に出て、多様なボカロ曲が生まれています。

-

簡単に貼ったり剥がしたりできるメモ

皆さんの身の回りにあるふせん紙は、3M(スリーエムと読みます)という会社が開発したものです。元々開発者が会社からの指示を受けて、接着力の強い接着剤を作ろうとしている中で、「よくつくけれど、簡単に剥がれてしまう」接着剤ができました。会社の要求と違うので、この接着剤は失敗作です。通常こうした失敗作は棄ててしまうのですが、開発者は「この接着剤は何かに使えるに違いない」と思い、多くの人に紹介し、アイデアを求めました。その後、簡単に貼ったり剥がしたりできる機能を備えた新しいメモやノートを実現するために、試行錯誤をくり返しながら、この接着剤を使った、大ヒット商品のポスト・イット®ノートは生まれました

- 出典:

-

特許庁 産業財産権制度 関連年表

https://www.jpo.go.jp/introduction/rekishi/seido-nenpyou.html独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT) 知的財産に関する学習用資料の提供

知的創造活動と知的財産

https://www.inpit.go.jp/jinzai/educate/kyouzai/index.html