もう少し特許について勉強してみよう

-

特許を重視しはじめたアメリカ

第二次世界大戦以降、アメリカの工業製品は世界でもっとも人気の高い商品でした。ところが、1970年代後半になると日本やドイツなどの製品の人気が高くなり、アメリカの製品が世界中で売れなくなってしまいました。こうしてアメリカの貿易収支は赤字になり、経済の低迷が続きました。

この状況(じょうきょう)を不安に思ったアメリカの第40代大統領レーガン(1981~89年在任)は、経済の原動力である科学技術を支援(しえん)しようと、発明者の権利を強く保護する政策を打ち出しました(プロパテント《特許重視》政策)。そして、アメリカの国内外で特許重視の政策を推し進め、技術力を回復させました。その結果、国際的な産業競争力を向上させることができたのです。 -

どんどん高くなる研究開発費

技術が高度になればなるほど、研究開発に必要な費用も高くなっていきます。

多額の研究開発投資に見合うだけの利益が得られなければ、経済は成り立ちません。研究開発の成果を特許によって保護することが、いままで以上に重要になっているのです。 -

「科学技術創造立国」が日本の生きる道

1980年代以降、ロシアや中国などの国々が自由主義経済の市場に参入しました。また、東南アジアをはじめとする、発展途上国(はってんとじょうこく)の工業化も進んでいます。

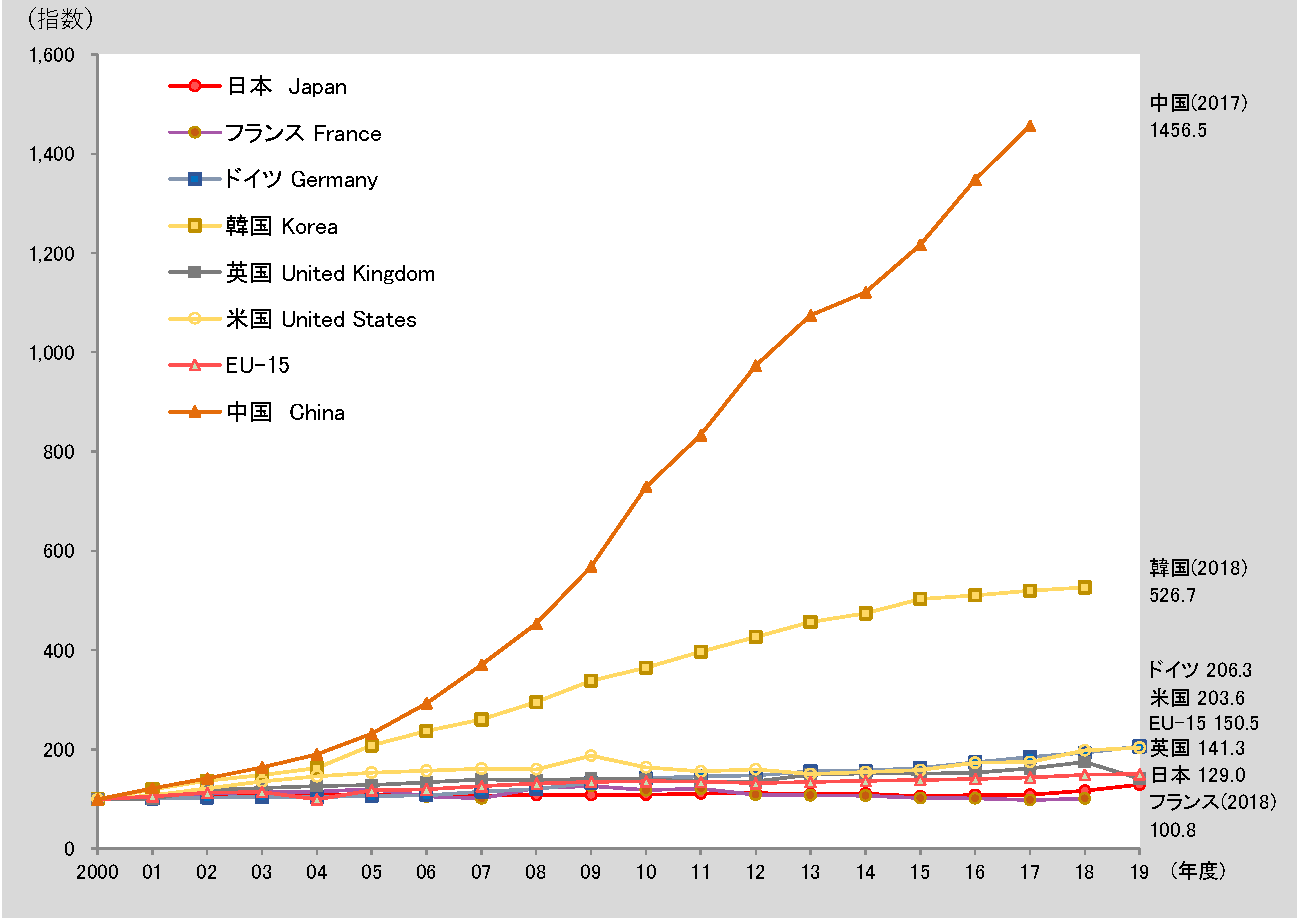

これらの国々で働く人々の賃金は非常に安く、日本の10分の1から100分の1に過ぎません。もう、単なる価格競争で勝てる時代ではなくなりました。これからの日本には、いままでにも増して世界に通用する技術力、そして特許が求められているのです。●主要国等の科学技術関係予算の推移

注)各国とも、2000年度の科学技術予算(各国通貨)を100としている。

出典:文部科学省 科学技術要覧 令和2年版

https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/006/006b/1413901_00004.htm -

形のない技術やアイデアも財産だ!

自動車やテレビなどのさまざまな発明によって、私たちの生活は便利になり、毎日を快適に過ごすことができます。また、私たちは音楽を楽しみ、本からは有益な知識を得ることができます。これらの知的創造の成果は知的財産と呼ばれ、人類共通の資産として蓄積(ちくせき)され、将来にわたって人間社会に豊かな生活をもたらします。

しかし、苦労して考えた新しいアイデアや表現を、すぐにだれかに模倣(もほう)されたのでは、新しいものを創造しようという創作者の意欲が失われてしまいます。そこで、人間の幅広(はばひろ)い知的創造活動について、その創作者に一定期間の権利保護を与えるようにしたのが、知的財産権制度です。 -

知的財産権の種類と保護のしくみ

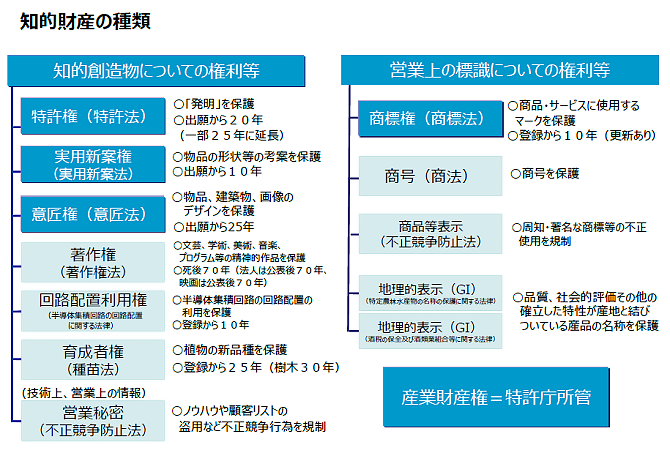

知的財産を保護するため、対象にあわせていろいろな法律が定められています。

このうち、特許権、実用新案権、意匠権(いしょうけん)、商標権の4つを産業財産権といい、産業の発達を図るための権利として、特許庁が所管しています。一方、著作権は文化の発展を目的とする権利で、文化庁が所管しています。

このほか、植物の新品種を保護するための種苗法(しゅびょうほう)や、企業(きぎょう)秘密の保護などを目的とする不正競争防止法などがあります。

出典:特許庁HP 知的財産権について

https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/seidogaiyo/chizai02.html -

特許を武器にしたハイテク産業が盛ん

アメリカでは、遺伝子組み換(か)えや、インターネットなどの新しい技術をもとにした産業(ハイテク産業)が盛んです。世の中の先を行くこれらの技術の多くは、アメリカの大学で研究開発され、発明の権利を手に入れた(ライセンス供与(きょうよ))企業(きぎょう)によって、新しい産業へと発展しました。大学からのこうした技術移転によって、アメリカの経済は活発になり、労働者の働く場所も増えました。21世紀に日本が繁栄(はんえい)を続けていくためには、すぐれた新技術を研究開発し、その技術を有効に活用して産業を活発にさせることが、必要不可欠なのです。

-

知的資源としての技術と特許

20世紀は、石油・石炭・鉄鋼などの限りある資源を大量に消費して、繁栄(はんえい)を築いた時代でもありました。しかし、私たちはいま、環境(かんきょう)問題、エネルギー問題、食糧(しょくりょう)問題といった深刻な問題に直面しています。21世紀に人類が繁栄(はんえい)を続けていくためには、人間の頭脳から無尽蔵(むじんぞう)に生み出されるアイデアを、人々を豊かにするための知的資源として、有効に活用することが求められています。

たとえば、生涯(しょうがい)で1,000を超える特許を取得し、アメリカの発明王といわれるトーマス・エジソン。彼が生み出した新製品の数々は、当時のアメリカに新しい産業をおこし、多くの人々に職を与えました。また、シャープの早川徳次(はやかわとくじ)、ブリヂストンの石橋正二郎(いしばししょうじろう)、ソニーの井深大(いぶかまさる)、トヨタグループの豊田佐吉(とよださきち)、本田技研工業の本田宗一郎(ほんだそういちろう)、松下電器の松下幸之助(まつしたこうのすけ)。彼らも、自らの頭脳で生み出した発明とその特許を武器に、一代で巨大な企業(きぎょう)グループを作り上げました。彼らのような偉大(いだい)な発明起業家の出現が、将来の日本の繁栄(はんえい)のために、いま求められているのです。 -

特許は独占的(どくせんてき)な権利だ

他の人の物を勝手に使用できないのと同じように、特許が認められたアイデアを、権利者に無断で使用することはできません。権利者は、発明などの知的財産の利用を、独り占(じ)めにする(独占(どくせん))ことができるからです。

●知的財産権が保護されるしくみ(医薬品業界の例)

たとえば、ある薬の特許権を持った製薬会社は、その薬を独占的に生産・販売(はんばい)することができますが、他の製薬会社は許可なくその薬を作って売ることはできません。ただし、独占的に利用できるのは、その発明を利用した製品の生産、使用、譲渡(じょうと)、輸入など、事業としておこなう場合に限られますから、個人的な利用には権利がおよびません。

また、特許権は、他の人に譲(ゆず)ることができます。さらに、他の人に利用を許して、そのかわりにお金(ライセンス料)をもらうこともできます。